L'action paulienne : définition

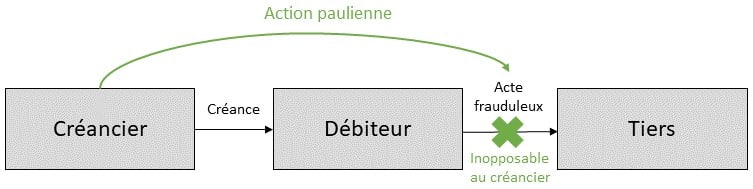

L'action paulienne est une action exercée par le créancier afin de déclarer inopposable un acte d’appauvrissement que le débiteur a commis en fraude de ses droits (article 1341-2 du Code civil).

L’acte d’appauvrissement est un acte qui dépouille le patrimoine d’un bien sans contrepartie suffisante (exemples : un acte de disposition à titre gratuit, une vente à un prix inférieur à la valeur réelle) ou qui, sans aliéner un bien, diminue fortement la valeur du patrimoine (exemple : la conclusion d’un bail à vil prix).

Comme l'illustre le schéma ci-dessus, l'action paulienne suppose un acte frauduleux commis par le débiteur. Ce dernier va tenter de diminuer la valeur de son patrimoine afin de ne plus pouvoir être en mesure de payer sa dette au créancier. Si tel est le cas, le créancier disposera, sous certaines conditions, de l'action paulienne. Cette action lui permettra de rendre l'acte frauduleux commis par le débiteur inopposable à son égard. Ainsi, l'acte restera valable entre le débiteur et le tiers mais le créancier pourra faire comme s'il n'existait pas ; le patrimoine du débiteur demeurera pour lui inchangé, lui laissant toutes les chances d'obtenir le paiement de sa créance.

Les conditions de l’action paulienne

Une créance certaine en son principe et antérieure

La créance du créancier doit être :

- certaine, au moins en son principe, au jour de l’acte frauduleux (Cass. Civ. 1ère, 13 avr. 1988, n° 86-14.682) et au jour où le juge statue sur l’action (Cass. Civ. 3ème, 24 mars 2021, n° 19-20.033) ; et

- antérieure à l’acte frauduleux. A noter que la créance peut toutefois être postérieure à l’acte frauduleux si l’acte avait pour but de frauder les droits des créanciers futurs. Exemple : Si la personne qui s’apprête à commettre une infraction pénale organise préalablement son insolvabilité afin de ne pas avoir à indemniser les victimes (Cass. Civ. 1ère, 7 janv. 1982, n° 80-15.960).

En revanche, contrairement à l'action oblique qui suppose (dans le cas d'une obligation monétaire) que la créance du créancier soit liquide (c'est-à-dire que son montant puisse être quantifié), l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné au caractère liquide de la créance.

Un préjudice subi par le créancier

Le créancier doit subir un préjudice ; l’acte d’appauvrissement réalisé par le débiteur doit le placer dans l’impossibilité de désintéresser le créancier.

Cela signifie que le débiteur doit être insolvable au jour de l'exercice de l'action paulienne.

Il faut toutefois noter que cette exigence d'insolvabilité est interprétée de manière souple par la jurisprudence : « Le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l'action paulienne n'est alors pas subordonné à la preuve de l'appauvrissement du débiteur » (Cass. Com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836).

Ainsi, le recours à l'action paulienne est possible même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l'acte a eu pour effet de rendre plus difficiles les éventuelles poursuites du créancier (c'est-à-dire de rendre plus difficile l'éventuel recouvrement de la créance). Tel est le cas lorsqu'un bien aisément saisissable se trouve remplacé par un autre plus difficile à appréhender.

La fraude

L’acte d’appauvrissement doit être réalisé en fraude des droits du créancier ; le débiteur doit accomplir l’acte dans l’intention d’organiser son insolvabilité ou en ayant au moins conscience de causer un préjudice à son créancier (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 1985).

Il s'agit d'une différence entre l'action paulienne et l'action oblique, qui n'exige qu'une simple carence du débiteur, et non une fraude de sa part.

La complicité du tiers (si l'acte frauduleux est à titre onéreux)

Le tiers cocontractant du débiteur doit avoir eu connaissance de la fraude si l’acte frauduleux est à titre onéreux (article 1341-2 du Code civil). Ici aussi, le simple fait d'avoir eu conscience que l'acte portait préjudice au créancier est suffisant.

La complicité du tiers n’est toutefois pas exigée lorsque l’acte frauduleux est à titre gratuit.

Un acte de nature patrimoniale

On sait que ce sont les actes d'appauvrissement qui peuvent faire l'objet de l'action paulienne. Il y a donc lieu de comprendre que seuls les actes patrimoniaux permettent l'exercice de l'action paulienne.

Les actes exclusivement attachés à la personne ou de nature extrapatrimoniale sont donc exclus de l'action paulienne. Par exemple, le créancier ne peut pas utiliser l'action paulienne pour rendre inopposable un acte par lequel le débiteur verse une pension alimentaire.

Les effets de l’action paulienne

L'inopposabilité de l’acte frauduleux au créancier

L’action paulienne a pour effet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier : l’acte reste valable entre le débiteur et le tiers, mais le créancier peut faire comme si l’acte n’existait pas.

Si par exemple l'acte frauduleux est un acte d'aliénation, il peut faire saisir les biens objets de cet acte, puisqu'à son égard, ils sont réputés ne pas avoir quitté le patrimoine du débiteur. Cependant, contrairement à l'action oblique, l’action paulienne n’a pas pour effet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur les biens objets de l'acte frauduleux (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2006, n° 02-13.495).

Autre exemple : le créancier peut utiliser l'action paulienne pour demander l’inopposabilité d’une donation-partage consentie par le débiteur à ses enfants afin d’échapper au paiement de son obligation (Cass. Civ. 1ère, 15 janv. 2015, n° 13-21.174).

L'absence d’effet pour les autres créanciers du débiteur

Contrairement à l’action oblique, l’action paulienne profite seulement au créancier agissant. L'article 1341-2 du Code civil précise en effet que le créancier exerce l'action paulienne « en son nom personnel ».

Le profit de l’action paulienne ne pourra donc pas être partagé par tous les créanciers du débiteur ; le créancier ne s’expose pas au concours des autres créanciers. Il y a donc un privilège qui est accordé au créancier qui a exercé l’action paulienne.

Bonjour Maitre, c’est avec un réel plaisir que je vous écris ce message .

Je suis très soulagé du fait que vos fiches nous aide à bien comprendre nos cours ,sauf qu’il n’a pas des fiches en Droit de Suretés. une fois de plus merci infiniment.

bonjour!! j’aimerais savoir si ces fiches peuvent être utilisées par des étudiants en Belgique.

Bien à vous

Bonjour,

Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialisé en droit belge.

Je sais que le droit des obligations belge est très inspiré du droit français. Mais je ne peux pas vous confirmer que les fiches sont 100% adaptées pour les étudiants belges.