La cession de contrat : définition

La cession de contrat a été introduite dans le Code civil par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et figure aux articles 1216 et suivants du Code civil. Avant la réforme, la cession de contrat avait déjà été reconnue par la jurisprudence.

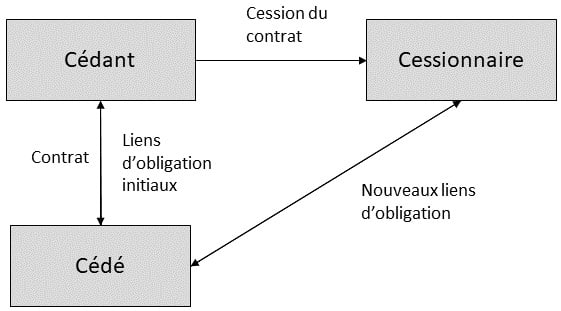

Il s'agit d'une opération par laquelle un contractant (le cédant) cède sa qualité de partie au contrat à un tiers (le cessionnaire) avec l'accord de son cocontractant (le cédé) (article 1216 alinéa 1 du Code civil).

Comme l'illustre le schéma ci-dessus, il existe, préalablement à la cession du contrat, un rapport d'obligation entre deux personnes (le cédant et le cédé). A la suite de la cession du contrat, le cessionnaire devient partie au contrat ; le rapport d'obligation qui existait entre le cédant et le cédé n'existe plus. Seul existe désormais un rapport d'obligation entre le cessionnaire et le cédé.

On peut remarquer que la cession de contrat peut conduire à la cession d'une dette, ou d'une créance. Dès lors, faut-il appliquer à la cession de contrat les règles de la cession de créance et/ou de la cession de dette ? La réponse à cette question est négative, l'ordonnance du 10 février 2016 ayant clairement consacré la cession de contrat comme une opération originale, exclusive de toute cession de créance ou cession de dette. A ce titre, le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que "l'ordonnance consacre une conception unitaire de la cession de contrat, qui n'est pas la simple adjonction d'une cession de dette et d'une cession de créance, mais qui a pour objet de permettre le remplacement d'une des parties au contrat par un tiers, sans rupture du lien contractuel".

La cession de contrat peut :

- Résulter de la convention des parties. On parle alors de cession conventionnelle.

- S’opérer par l’effet de la loi. On parle dans ce cas de cession légale.

- Etre l’oeuvre du juge. Il s’agit de la cession judiciaire.

Téléchargez 20 fiches de régime général des obligations pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.

Les conditions de la cession de contrat

Les conditions de validité

En premier lieu, la cession de contrat étant elle-même un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :

- le consentement des parties (c’est-à-dire du cédant et du cessionnaire).

- leur capacité de contracter.

- un contenu licite et certain.

A noter : Vous pouvez cliquer ici pour lire un article complet sur les conditions de validité du contrat.

En second lieu, la cession de contrat doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1216 alinéa 3 du Code civil). La cession de contrat est donc un contrat solennel.

La condition d’opposabilité

La cession de contrat nécessite l’accord du cocontractant cédé (article 1216 alinéa 1 du Code civil).

Cet accord n’est pas une condition de validité, mais une condition d’opposabilité de la cession de contrat au cocontractant cédé (Cass. Com., 24 avril 2024, n° 22-15.958).

Ainsi, si le cédé n’a pas donné son accord à la cession de contrat, celle-ci n’en reste pas moins valable entre le cédant et le cessionnaire : le cessionnaire assumera alors les droits et obligations du cédant. Toutefois, le cédé pourra ignorer la cession de contrat, faire comme si celle-ci n’avait jamais eu lieu et continuer à considérer le cédant comme son seul cocontractant.

Il faut également préciser que l’accord du cocontractant cédé n’est soumis à aucune forme particulière et ne doit pas nécessairement être donné par écrit (Cass. Com., 24 avril 2024, n° 22-15.958).

A noter : L'accord du cocontractant cédé peut être donné par avance. A ce titre, une clause d’accord anticipé du futur cédé peut figurer dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé. Dans ce cas, la cession de contrat produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte (article 1216 alinéa 2 du Code civil).

Les effets de la cession de contrat

L'effet translatif

La cession de contrat produit un effet translatif : le contrat entre le cédant et le cédé devient un contrat entre le cédé et le cessionnaire.

Le sort du cédant

Il faut distinguer selon que le cédé libère ou non le cédant. Ainsi :

- Si le cédé y consent expressément, le cédant est libéré pour l'avenir (article 1216-1 alinéa 1 du Code civil).

- A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement à l’exécution du contrat (article 1216-1 alinéa 2 du Code civil). Dans ce cas, la cession de contrat offre au cédé un nouveau débiteur (le cessionnaire) qui est tenu solidairement avec l’ancien (le cédant).

Par conséquent, le principe est que le cédant reste tenu solidairement avec le cessionnaire. Ce n'est que si le cédé consent expressément à le libérer qu'il est déchargé de son obligation d'exécuter le contrat.

L'opposabilité des exceptions

Après l'opération de cession du contrat, quelles exceptions le cessionnaire peut-il opposer au cédé et quelles exceptions le cédé peut-il opposer au cessionnaire ?

En ce qui concerne les exceptions que le cessionnaire peut opposer au cédé, il faut distinguer entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions qui sont personnelles au cédant. Ainsi :

- Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette (article 1216-2 alinéa 1 du Code civil). Exemples : le paiement, la nullité absolue, l’exception d’inexécution ou la résolution.

- Il ne peut en revanche pas opposer au cédé les exceptions purement personnelles au cédant (article 1216-2 alinéa 1 du Code civil). Exemple : l’octroi au cédant d’un terme.

Le cédé, lui, peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant (article 1216-2 alinéa 2 du Code civil).

Le sort des sûretés

En ce qui concerne le sort des sûretés consenties par le cédant ou par des tiers, il faut distinguer selon que le cédé libère ou non le cédant. Ainsi :

- Si le cédé libère le cédant : les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent pas et ne sont donc pas transférées au cessionnaire, à moins qu’ils ne donnent leur accord (article 1216-3 alinéa 1 du Code civil).

- Si le cédé ne libère pas le cédant : les sûretés subsistent et sont donc transférées au cessionnaire (article 1216-3 alinéa 1 du Code civil). Cette solution est logique ; le cédant restant débiteur solidaire, il n’y a pas de raison de libérer les garants ayant consenti les sûretés.

Le sort des éventuels codébiteurs solidaires du cédant

Il est question ici de l'hypothèse dans laquelle le contrat cédé contient plus de deux cocontractants dont certains sont tenus solidairement. Un des cocontractants solidaires décide de céder le contrat.

En ce qui concerne le sort des codébiteurs solidaires du cédant, il faut encore une fois distinguer selon que le cédé libère ou non le cédant :

- Si le cédé libère le cédant : ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette (article 1216-3 alinéa 2 du Code civil).

- Si le cédé ne libère pas le cédant : ses codébiteurs solidaires restent tenus de l’intégralité de la dette.

La cession de contrat en vidéo

Téléchargez 20 fiches de régime général des obligations pour mieux comprendre votre cours, apprendre plus rapidement et réussir vos examens.

merci beaucoup

Bonjour monsieur Bizeau , merci pour votre explication,j’ai maintenant bien cerné la notion de cession de contrat.

Bonsoir merci à vous pour ces précisions

j’aimerais être prévenu sur d’éventuels sujet publié sur le même sujet